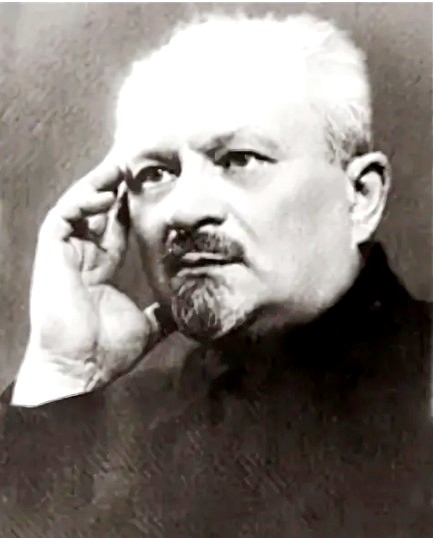

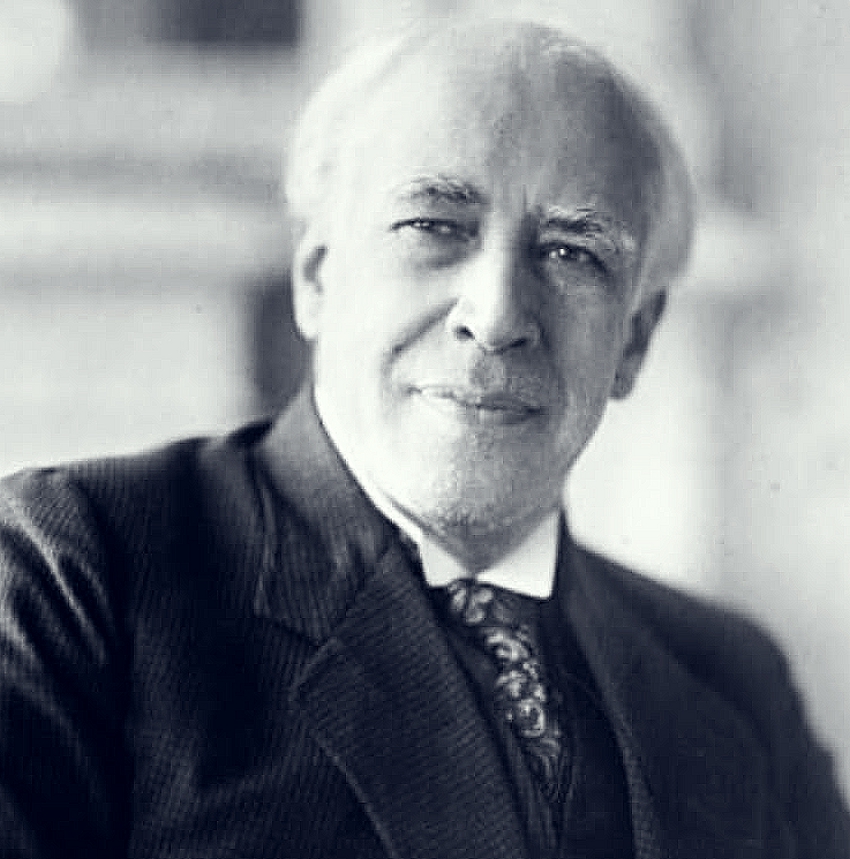

Актёр, режиссёр, педагог, теоретик театра. Народный артист СССР (1936). Почётный член АН СССР (РАН; 1917). Станиславский заложил фундамент современной науки о театре, создал школу, направление, представляющие собой новый этап в развитии сценического реализма (Система Станиславского).

Родился 5(17).1.1863 в Москве в семье богатого промышленника (настоящая фамилия Алексеев). В 1877 впервые выступил на домашней сцене. Вскоре образовался «Алексеевский кружок», ставивший переводные водевили, оперетты. Станиславский сыграл здесь много ролей с пением и танцами. В 1888 основал (совместно с режиссёром А. Ф. Федотовым, художником Ф. Л. Соллогубом, певцом и педагогом Ф. П. Комиссаржевским) Общество искусства и литературы. Исполнил здесь роли Барона («Скупой рыцарь» Пушкина), Анания Яковлева («Горькая судьбина» Писемского), Фердинанда («Коварство и любовь» Шиллера) и др.

Одарённый большим талантом, яркостью воображения, редким обаянием, сценичной внешностью, непрестанно совершенствуя мастерство, Станиславский приобрёл славу выдающегося актёра своего времени. В первых же режиссёрских работах он стремился порвать с обветшалыми традициями, найти более тонкие средства для передачи художественной правды на сцене («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого 1891; «Потонувший колокол» Гауптмана, 1898 и др.).

В 1898 Станиславский вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр, в труппу которого вошли актёры Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкально-драматическому училищу Московского филармонического общества. Первый спектакль — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого (1898, пост. С. и А. А. Санина).

Подлинное рождение МХТ и вместе с ним нового направления в мировом сценическом искусстве связано с постановкой «Чайки» Чехова (1898, режиссёр Станиславский и Немирович-Данченко). Затем были поставлены «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1904) Чехова. Поняв жизненную правду и поэтичность, новаторскую сущность драматургии Чехова, Станиславский и Немирович-Данченко нашли особую манеру её исполнения, открыли новые приёмы раскрытия духовного мира современного человека. Успех постановок определялся ансамблем всех участников спектакля, объединённых единым творческим методом и общностью понимания идеи пьесы: игра актёров, декорации, свет, звуковое оформление создавали неразрывное целое, единый художественный образ.

В 1902 Станиславский поставил пьесы М. Горького «Мещане» и «На дне» (совместно с В. И. Немировичем-Данченко), пронизанные предчувствием назревавших революционных событий. С драматургией Горького (по определению Станиславского) связана общественно-политическая линия в репертуаре МХТ.

Новаторскими по режиссуре были поставленные Станиславским и Немировичем-Данченко произведения русской классики: «Горе от ума» Грибоедова (1906), «Где тонко, там и рвётся» Тургенева (1912), «Село Степанчиково» по Достоевскому (1917), а также «Месяц в деревне» Тургенева (1909, постановка Станиславского и И. М. Москвина), «Синяя птица» Метерлинка (1908, совместно с Л. А. Сулержицким и Москвиным).

В период распространения различных декадентских течений Станиславский поставил в условно-символистском плане «Драму жизни» Гамсуна и «Жизнь человека» Андреева (обе в 1907). Актёрский талант Станиславского проявился в разноплановых сценических образах.

Пафосом борьбы с ложной моралью и эгоистическими интересами буржуазного общества был проникнут образ доктора Штокмана («Доктор Штокман» [«Враг народа»] Ибсена). С подлинно горьковским романтизмом, размахом сыгран Сатин («На дне»). Лирическим обаянием, глубокой человечностью, духовной стойкостью отличались чеховские герои Станиславского: Астров («Дядя Ваня»), Вершинин («Три сестры»). Сатирическое дарование Станиславского проявилось в ролях Фамусова («Горе от ума» Грибоедова), Крутицкого («На всякого мудреца довольно простоты» Островского), Аргана («Мнимый больной» Мольера).

С 1900-х гг. Станиславский активно разрабатывал учение о творчестве актёра — актёрскую технику и метод работы над пьесой и ролью. Вместе с Л. А. Сулержицким он организовал при МХТ 1-ю Студию (1912), чтобы в работе с молодёжью проверить и утвердить свою систему.

Спектакли, созданные Станиславским в Советское время, отличались не только глубиной и оригинальностью режиссёрского замысла, совершенством сценического воплощения, но и социальной заострённостью:

«Горячее сердце» Островского (1926),

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1927).

Важной вехой в развитии театра стал поставленный под руководством Станиславского (режиссёр И. Я. Судаков) спектакль «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (1927). Станиславский руководил постановкой спектаклей «Унтиловск» Леонова (1928), «Мёртвые души» по Гоголю (1932), «Таланты и поклонники» Островского (1933) и др.

Станиславский стремился осуществить реформу сценического искусства и в области музыкального театра. В 1918 возглавил Оперную студию Большого театра, выросшую в Оперную студию-театр, затем в Оперный театр им. К. С. Станиславского (пост. «Евгений Онегин» Чайковского, 1922, «Царская невеста» Римского-Корсакова, 1926; впоследствии Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).

В 1935 создал Оперно-драматическую студию. Деятельность Стантславского наиболее полно и цельно воплотившего идеи сценического реализма, оказала огромное влияние на советскую режиссёрскую и актёрскую школу, способствовала возникновению различных театральных направлений. По признанию крупнейших мастеров зарубежной сцены, весь современный театр использует наследие Станиславского. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

Скончался 7.8.1938 в Москве.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

дом 6.